今も昔も、他人に聞かれたくない音…それは「排泄音」。

江戸時代には、身分の高い女性がおならをしてしまったときに身代わりをする「屁負比丘尼(へおいびくに)」という職業が存在するほどでした。

現代は、「音姫」などのトイレ用擬音機をあちこちのトイレで見かけるようになりましたよね。では、排泄音に悩む人は減ったのでしょうか。

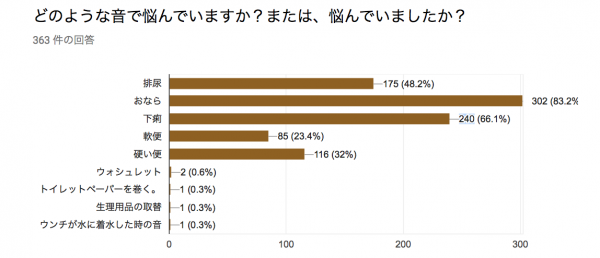

みんなが悩んでいる排泄音、トップ3とは?

おならや排尿時の音などは、生理現象であるため、出るのが当たり前。

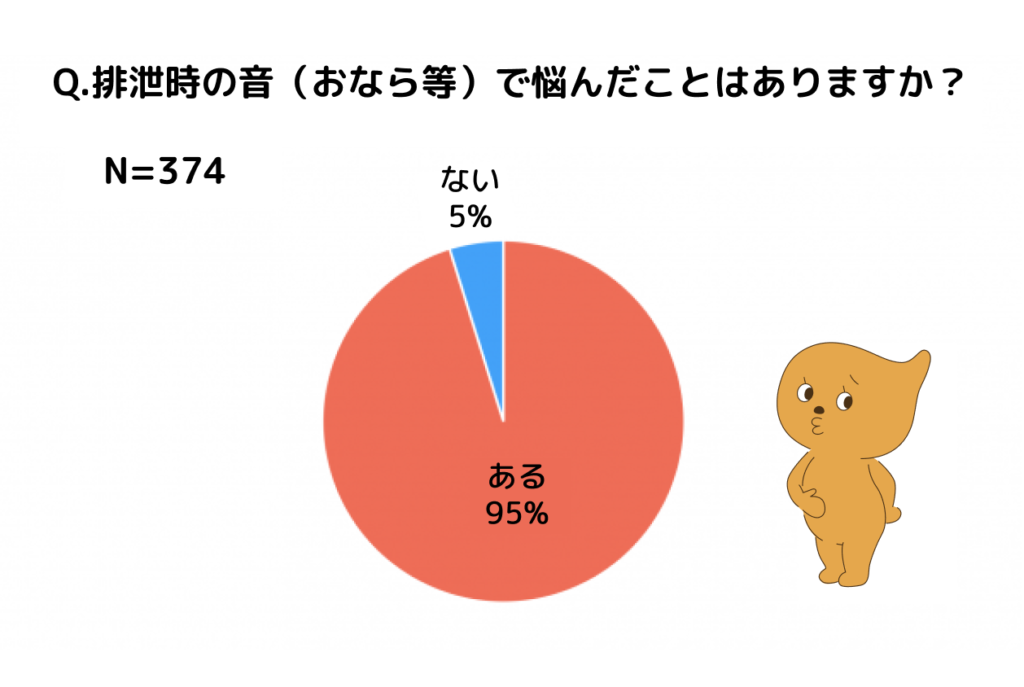

気にしないのが一番かもしれませんが、ウンログ腸査によると、95%以上の人が排泄時の音で悩んでいることが分かりました。

出てしまったおなら…どうやって誤魔化す?

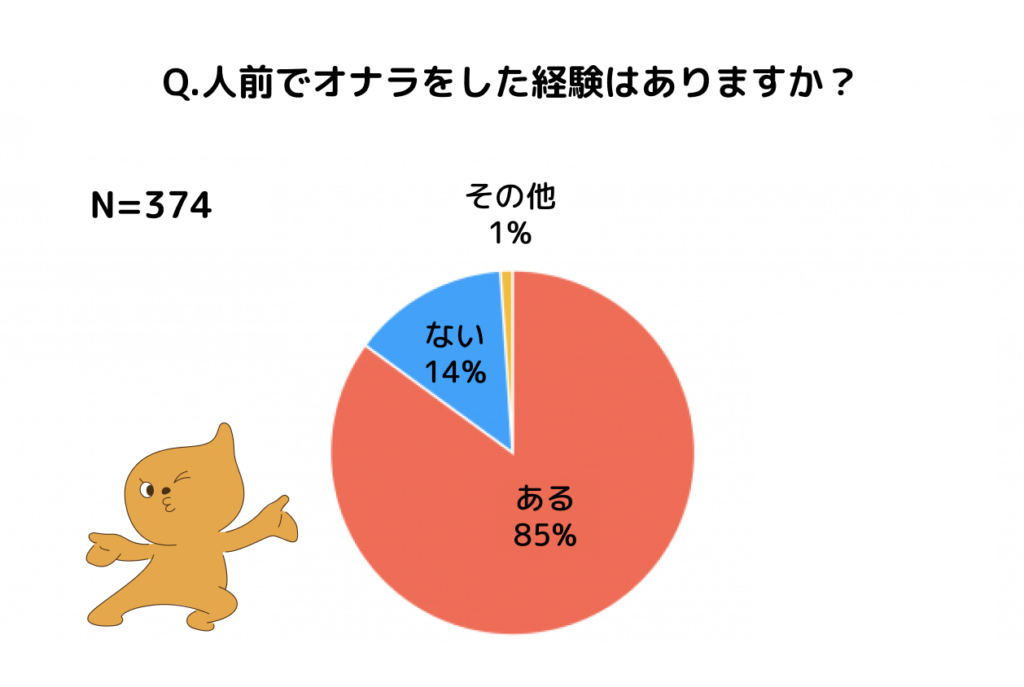

おならは、トイレのなかだけではなく、オフィスや電車、授業中、結婚式など、時や場所を選ばず襲いかかってきますよね。

「周囲に他人がいるから」という理由で、おならを我慢した経験のある人は、少なくないはずです。

きっと、みなさんが想像している以上に、人は人前でおならをしているので、「自分だけではない」と安心していいかもしれません。

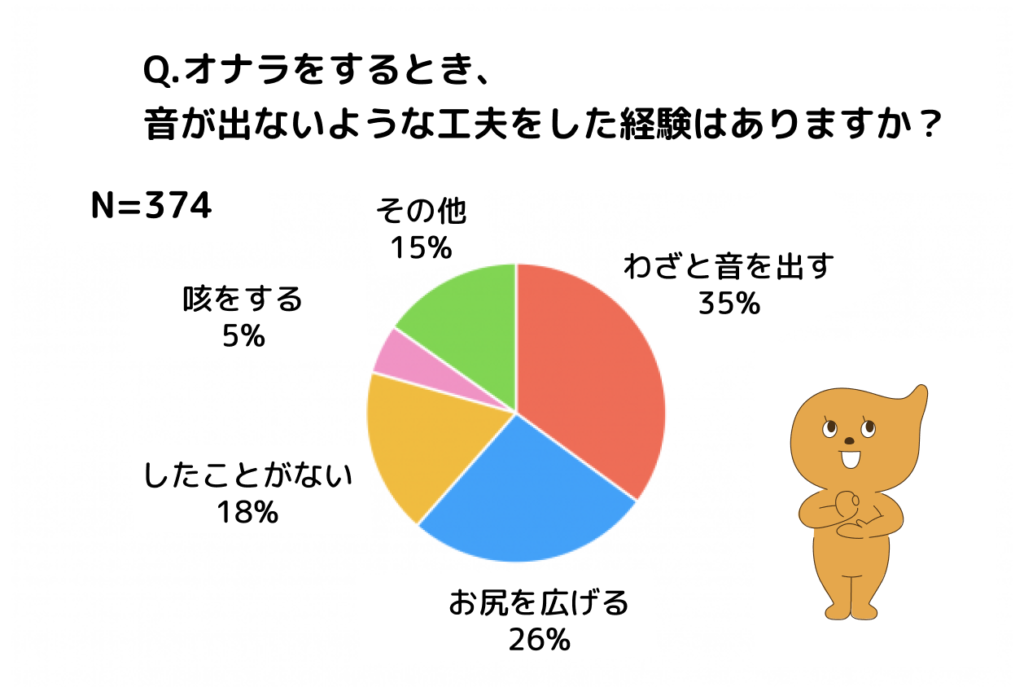

では、もし人前でおならをしてしまったとき、どのような対策をしているのでしょうか。

おならの音は、ガスの量とガスを出すスピードによって決まります。

おならは、勢いよく出すと「ブーッ」と大きめの音に、そ〜っと出すことで「プス〜っ」と小さい音になります。お尻を広げることで、ガスをゆっくり排出することができるので、音は小さくなるのです。

みんなやってる!排尿音の隠し方とは

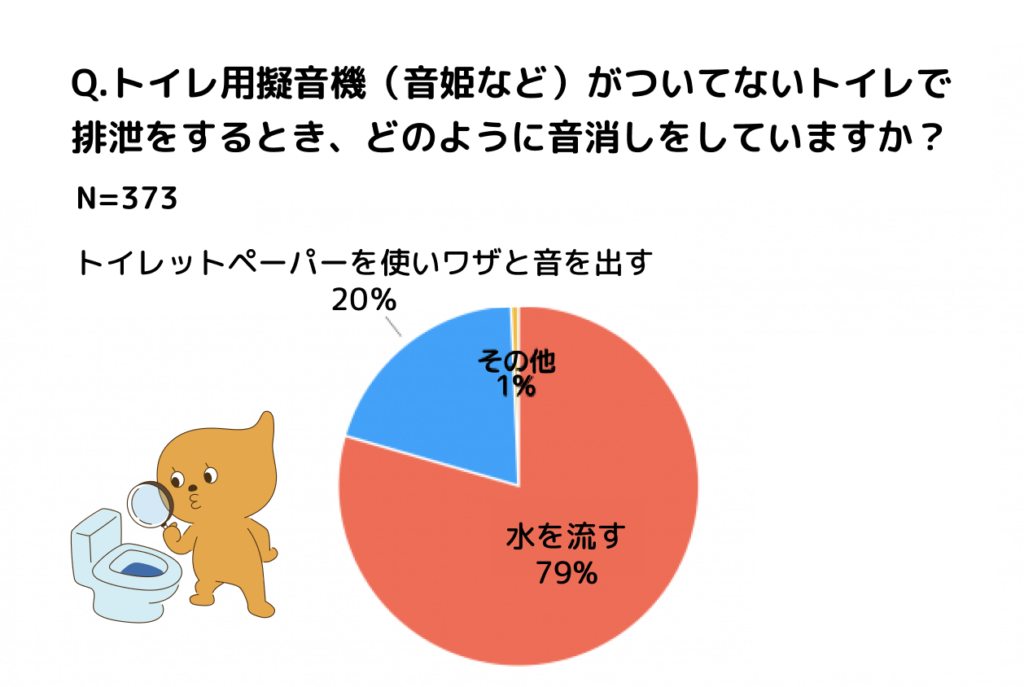

音姫などのトイレ用擬音機が普及した現代ですが、ついてないトイレもまだたくさんありますよね。

ではそんなときは、どのように排泄音を消しているのでしょうか。

そのほか、トイレ用擬音機のアプリを使用する人、トイレットペーパーを駆使する人など、対策はさまざま。みなさん、対策に試行錯誤している様子が浮かんできます。

プッと笑える?みんなの排泄音エピソード

できれば隠したい排泄音ですが、出てしまったものは仕方あるまい!

笑い飛ばして水に流すのが一番ですよね。ここからは、ウンログユーザーの排泄音エピソードをご紹介します。

-------

子どもは正直モノです

小の時、早く済ませようと力んだら放屁が出てしまい、隣の個室に入ってた幼児に「わぁ、大きなオナラ(╹◡╹)」と喜ばれた。

-------

堂々するのが“腸”カッコイイ、かも…

会社のトイレがトイレ内で天井の壁の仕切りがなく、丸聞こえなトイレだった。職員同士で入る際音消し忘れてガスがでて恥ずかしいと思ったら職員のおばさんはかなり豪快なガスと排尿音を出して居て何気に清々しくカッコいいとすら思ってしまった。

-------

オナラは見かけによらない

公衆トイレで音姫が付いていなくて困っていたら隣から大きなオナラの音が聞こえて紛れて排泄できた。トイレを出ると小綺麗なお姉さんばかりだったので人は見かけによらないし開き直って排泄するのも良いなって思った。

-------

みんな悩みは同じ!気にしない

部活の合宿中、人のいない隙を狙ってトイレに行ったらおならの音が聞こえてきて、自分だけじゃないと安心した。

-------

海外では、気にしないのが当たり前?

海外にいる時は周りの人が全く気にしていなかったので、自分も気にならなくなっていた。日本に帰ってから気にするのが面倒に感じてます。

-------

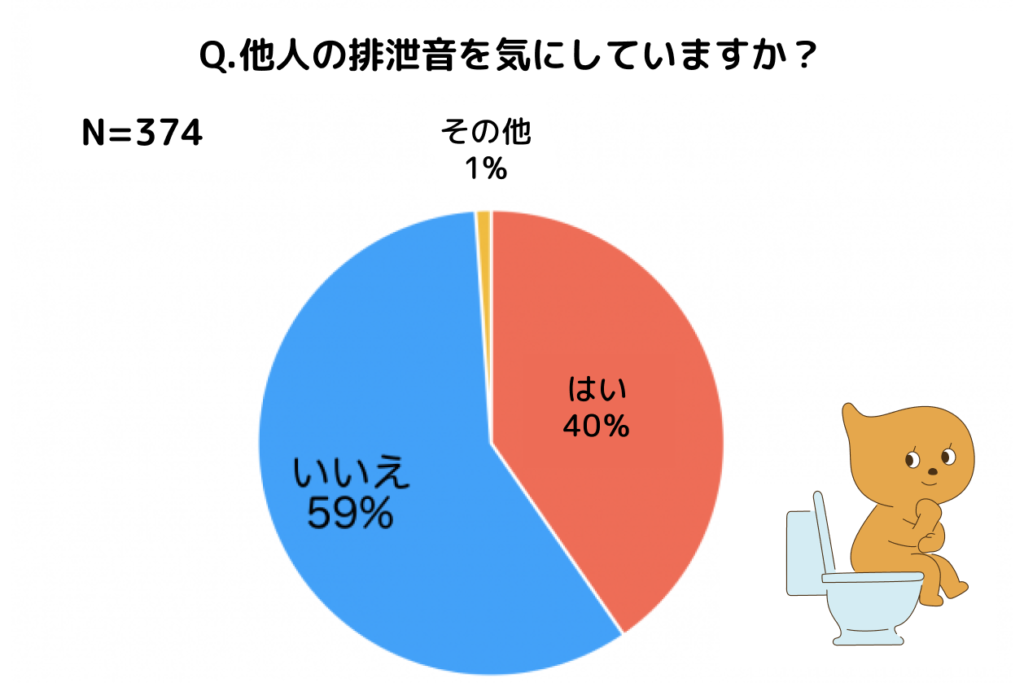

実際、ウンログ腸査の回答者の半分以上が、他人の音を気にしていないことが分かりました。

他人の排泄音を聞いて、自分だけじゃないと「安心した」という人も少なくありません。排泄音は、誰にでもある生理現象なので、過度に意識しないほうがストレスなく過ごせるかもしれませんね。

まとめ

いかがでしたか?

気にしないことが一番ですが、やはり気にしてしまうのが人間です。

みんなの排泄音対策を参考に、自分にぴったりな方法を見つけると“腸”すっきりするのではないでしょうか。

うんち栄養士 梅原しおり

小学生の頃、気持ちよくうんちをした記憶がないくらいの便秘体質で、毎日トイレに1時間以上こもっていた。結果、トイレ好きになった。現在は、楽しい食事とストレスフリーな生活で「いいうんち、いい人生」を歩んでいる。 そのほか、ダイエットメディアの監修やアスリートの栄養指導、スポーツ栄養のコラムを執筆。